Fachverständnis von «Medien und Informatik» nach Lehrplan 21

Schüler:innen verstehen Grundkonzepte der automatisierten Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Information; darunter Methoden, Daten zu organisieren und zu strukturieren, auszuwerten und darzustellen. Sie erwerben ein Grundverständnis, wie Abläufe alltagssprachlich, grafisch und darauf aufbauend auch in einer formalisierten Sprache beschrieben werden können, und sie lernen, einfache, auf Informatik bezogene Lösungsstrategien in verschiedenen Lebensbereichen zu nutzen. Dies trägt zum Verständnis der Informationsgesellschaft bei und befähigt, sich an ihr aktiv zu beteiligen (D-EDK, 2014).

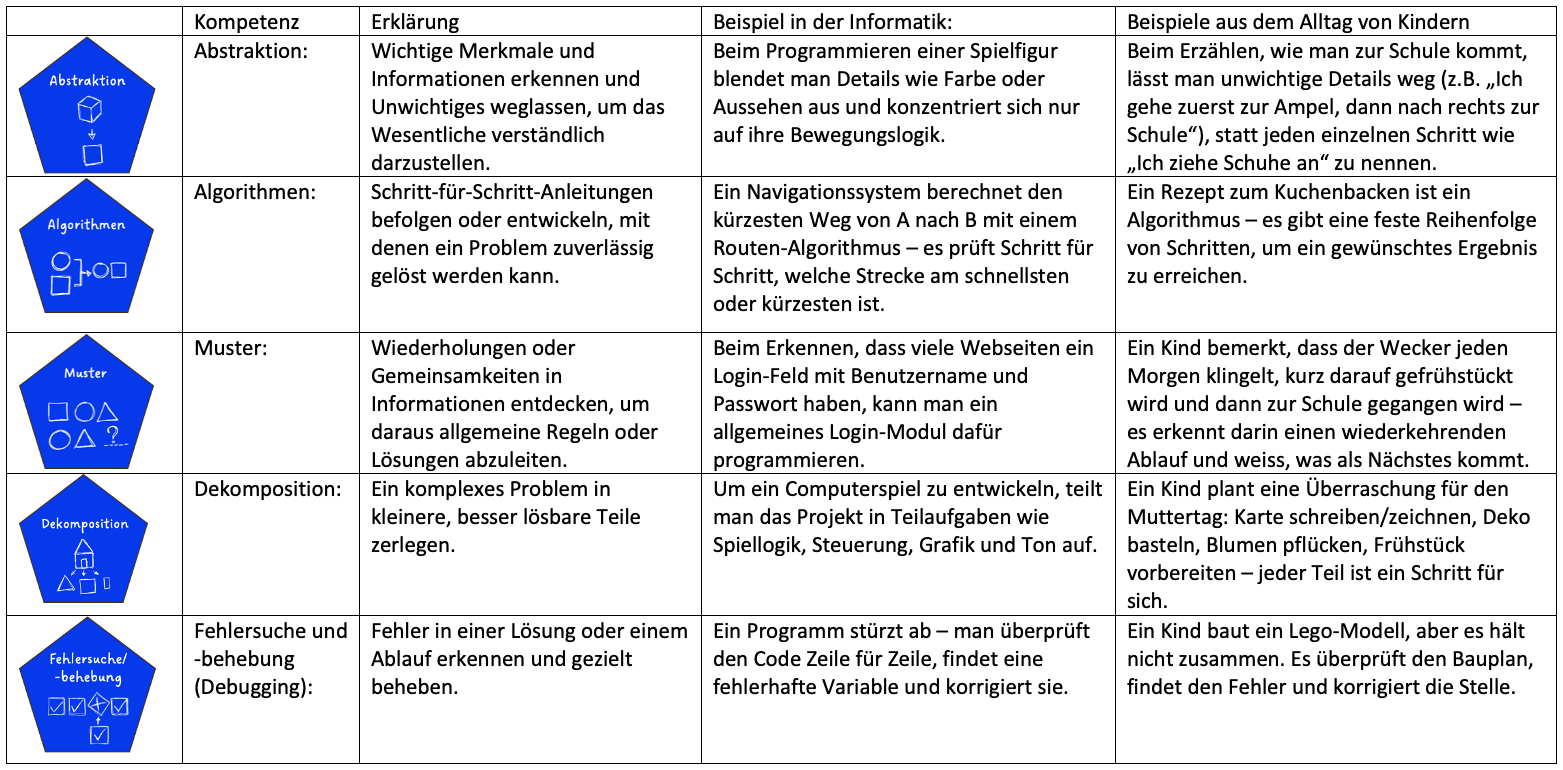

Folgende Kompetenzbereiche und Kompetenzen bilden die Grundlage für die Entwicklung der vorliegenden Lern- und Spielgelegenheiten:

- Entwicklungsorientierte Zugänge

- 2.1. Informatik: Datenstrukturen

- 2.2. Informatik: Algorithmen

- 2.3. Informatik & Anwendungskompetenzen: Informatiksysteme

Lebensweltbezug (Gesellschaft für Informatik e.V., 2018):

- Daten(-Strukturen): Bereits in der Lebenswelt von Kindern treten Daten in vielfältiger Weise auf, z. B. als Datum in der Form Monat.Jahr. Zur Strukturierung von Daten kennen die Kinder bereits einen Stundenplan.

- Algorithmen: Sind Handlungsvorschriften und kommen im Leben der Kinder beispielsweise als Spielregeln oder Bauanleitungen vor.

- Informatiksysteme: Sind im Alltag der Kinder allgegenwärtig (z. B. Computer, Computerspiele oder Smartphones).

Phänomene im Informatikunterricht

«Bei einem informatischen Phänomen handelt es sich um ein Ereignis, das durch automatisierte Informationsverarbeitung verursacht wird und im realen oder mentalen Handlungsumfeld der Schüler:innen stattfindet» (Diethelm & Dörge, 2011, S. 74). Phänomene der Informatik können eingeordnet werden als die Erscheinungen und Konsequenzen von Informatik, die im alltäglichen Leben auftreten. Dadurch zeigt sich, dass sie sich von den klassischen Naturwissenschaften unterscheidet: «Zwar untersucht sie Prozesse, die auch in der Natur anzutreffen sind, etwa informationsverarbeitende Prozesse, ihre wichtigsten Forschungsgegenstände (Maschinen, Algorithmen, Datenstrukturen) sind [im Gegensatz zu den klassischen Phänomenen der Naturwissenschaften] jedoch von Menschenhand geschaffen» (Schubert und Schwill, 2004, S. 10). Die Wissenschaft der Informatik erklärt einerseits Phänomene und hat andererseits zum Ziel Dinge konstruiert, die neue Phänomene verursachen können (z. B. das Internet mit all seinen Facetten) (Diethelm & Dörge, 2011).

Humbert und Puhlmann (2004) unterscheiden drei Arten von Phänomenen:

- (P1): Phänomene, die direkt mit Informatiksystemen verbunden sind. Sie treten auf, wenn ein Informatiksystem bewusst genutzt wird, z. B. ein Smartphone.

- (P2): Phänomene, die indirekt mit Informatiksystemen verbunden sind. Sie treten in Alltagssituationen auf, die mit Informatiksystemen einhergehen, ohne direkt wahrgenommen zu werden. Die Verbindung tritt erst deutlich hervor, wenn das Phänomen analysiert wird, z. B. an der Supermarktkasse.

- (P3): Phänomene, die nicht mit Informatiksystemen verbunden sind, aber eine inhärente informatische Struktur beinhalten oder informatisches Folgern nahelegen wie Suchen und Sortieren oder Verschlüsselungen.

Die Minibiberaufgabensets beschreiben in der Rubrik «Was hat das mit Informatik zu tun?» in erster Linie Phänomene auf der Stufe P3, um die grundlegenden informatischen Konzepte für die Lehrperson aufzuzeigen. Innerhalb der Durchführung finden sich weitere Bezüge zu Phänomenen mit direktem oder indirektem Informatik(-system)Bezug.

Computational Thinking (CT)

Jeannette M. Wing, die den Begriff Computational Thinking geprägt hat, beschreibt es mit den Worten: „Denken wie ein:e Informatiker:in“. Später präzisierte sie den Begriff. Gemeint sind Denkprozesse, mit denen Probleme oder Lösungen so formuliert werden, dass sie von einem Computer – sei es durch Menschen oder Maschinen – effektiv ausgeführt werden können (Battal et al., 2021; Wing, 2017).

Computational Thinking umfasst jedoch mehr als reine Informatik. Dazu gehören Fähigkeiten wie abstraktes Denken, das Zerlegen von Problemen sowie die Planung und Bewertung von Prozessen in mehreren Schritten. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, alltägliche Aufgaben und komplexere Probleme zu bewältigen (Brämer et al., 2021). Neben typisch informatischen Kompetenzen – etwa Algorithmen zu entwickeln oder Muster zu erkennen – werden inzwischen auch allgemeinere Aspekte wie Kreativität, Problemlösen oder Intelligenz dem Computational Thinking zugeschrieben (Bers et al., 2014; Roman-Gonzalez et al., 2017).

Ob Programmieren bereits im Kindergarten sinnvoll und altersgerecht ist, wird unterschiedlich bewertet. Unstrittig ist jedoch, dass die zunehmende Digitalisierung grundlegende informatische Kompetenzen erfordert. Ebenso wichtig sind Themen wie Datensicherheit, Datenschutz und ethische Fragen im Umgang mit Technologie. Ein früher, alters- und entwicklungsangemessener Einstieg in die informatische Bildung erleichtert es Kindern, langfristig Kompetenzen in diesen Bereichen aufzubauen. Studien zeigen, dass bereits Kinder ab vier Jahren grundlegende CT-Fähigkeiten im Bereich Muster und Algorithmen aufbauen können (Saxena et al., 2020).

Die unten aufgeführten Kompetenzen sind Teil von Computational Thinking. Die dazugehörigen Symbole finden sich auch auf den Minibiber-Aufgabeblättern. Sie zeigen, welche Kompetenzen mit der jeweiligen Aufgabe besonders gefördert werden. Mit kleinen Erweiterungen können zusätzliche Fähigkeiten trainiert werden. Wird beispielsweise bei einer Aufgabe zur Mustererkennung um eine weitere Teilaufgabe ergänzt, in der die Kinder Fehler in einem bestehenden Muster finden und korrigieren sollen, so wird zusätzlich das Fehlersuchen und -beheben geübt.

Klicken zum Vergrössern! Bild geht in einem neuen TAB auf.

Klicken zum Vergrössern! Bild geht in einem neuen TAB auf.

Computer Science Unplugged

Informatische Theorien und Phänomene müssen für den Unterricht elementarisiert und didaktisch rekonstruiert werden. Die Reduktion eines komplexen informatischen Systems wird durch den Einsatz unterschiedlicher Modelle und Repräsentationsformen (ikonisch, symbolisch, enaktiv) unterstützt (Hartmann et al., 2006). Das Fachgebiet der Informatik selbst wird oft als eher abstrakt wahrgenommen und daher für Lernende oft nicht einfach nachvollziehbar. Besonders Kinder benötigen zum Lernen konkrete Gegenstände und Hilfestellungen, um sich Ereignisse und Abläufe vorstellen zu können (Hartmann, 2006). Analogien aus dem Alltag können lernförderlich wirken. Für die informatische Bildung im Zyklus 1 wird daher der Ansatz verfolgt, dass grundlegende Konzepte ohne die Hardware Computer erlernt werden können. Bereits seit über 20 Jahren wird weltweit mit dieser Idee gearbeitet. «Das Projekt Computer Science Unplugged (spielerische Ansätze, ohne Benutzung von Computern) zeigt, dass die vermittelten Konzepte nicht nur in der Computerwelt anwendbar und erklärbar sind. Damit zeigen sie ihre eigene «Fundamentalität» (Döbeli, 2007). Auf Spiel basierte Lerneinheiten beschäftigen sich im mathematischen Bereich z.B. mit Binärzahlen, Abbildern und Diagrammen, Muster- und Sortiersystemen, Verschlüsselungssystemen sowie anderen Informatikkonzepten. Im technischen Bereich wird Wissen und Verständnis zur eigentlichen Computerfunktion vermittelt. Dabei wird mit alltäglichen Gegenständen, wie Stifte, Papier, Seile, Spielkarten, Papierrollen etc. gearbeitet und enaktive, ikonische und symbolische Ebenen miteinbezogen. Schüler:innen müssen kommunizieren, Probleme lösen, Kreativität zeigen, ihr Wissen adäquat einsetzen und sich nicht selten bewegen (Bell, Witten & Fellows, 2006). Vorteilhaft ist, dass die Einheiten langlebiges Konzeptwissen vermitteln, da sie keine kurzlebigen technischen Details enthalten und sie nicht an technischen Detailproblemen scheitern. Die im Lehrplan 21 zu vermittelnden Kompetenzen im Bereich Informatik im 1. Zyklus können mit diesem Computer Science Unplugged Ansatz vermittelt werden. Der Einbezug von Anwendungskompetenzen reichert das Angebot an, indem z.B. einfache Bildungsroboter, wie z.B. der Bee-Bot, oder ein Tablet/Computernutzung als Bedienungsgerät ergänzend eingesetzt wird. Die Anwendungen können aber bewusst auch analog geübt werden, wie z.B. eine Passworteingabe mit Formen und Farben zu legen.

Kompetenzfördernde Aufgaben(-sets)

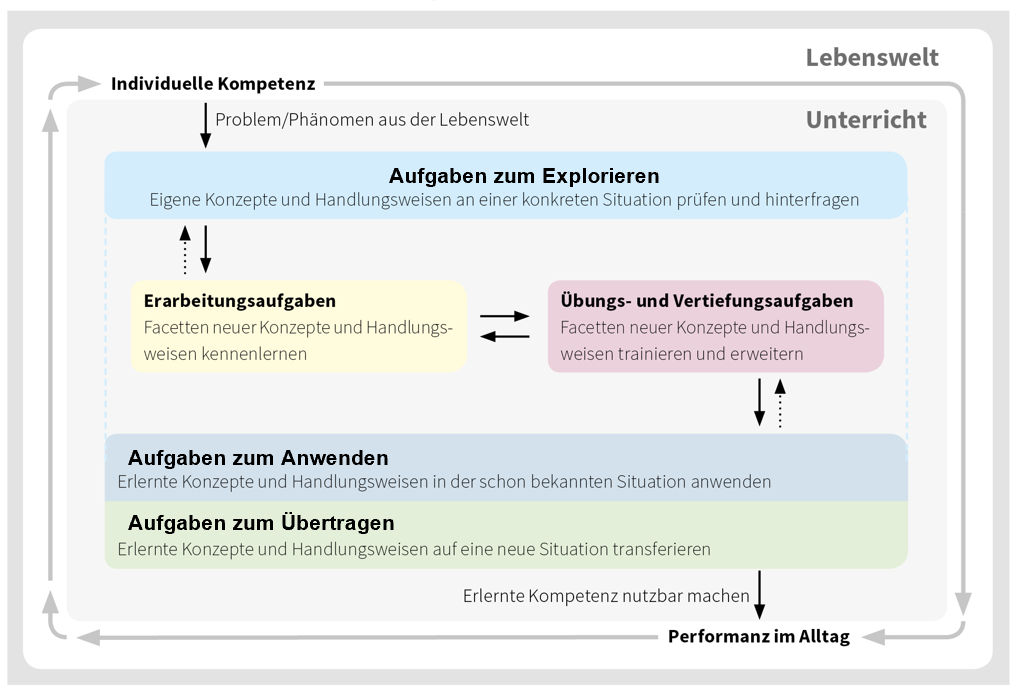

Das Erarbeiten einer Kompetenz und somit die Kompetenzförderung ist ein Lernprozess, der Zeit braucht und der über mehrere Stationen erfolgt. Aufgabensets im Sinne von Aufgabenfolgen kommen diesem Bedürfnis nach. Ein etabliertes Modell dafür ist das sogenannte Prozessmodell kompetenzfördernder Aufgabensets (Abb. 1). Im Folgenden sind sie – in Anlehnung an die Lernwelten Zyklus 1 und 2 – für die vier Aufgabentypen kompetenzfördernder Aufgabensets vereinfachend zusammengefasst (https://www.lernwelten-nmg.ch/weiterbildung/1-und-2-zyklus.html):

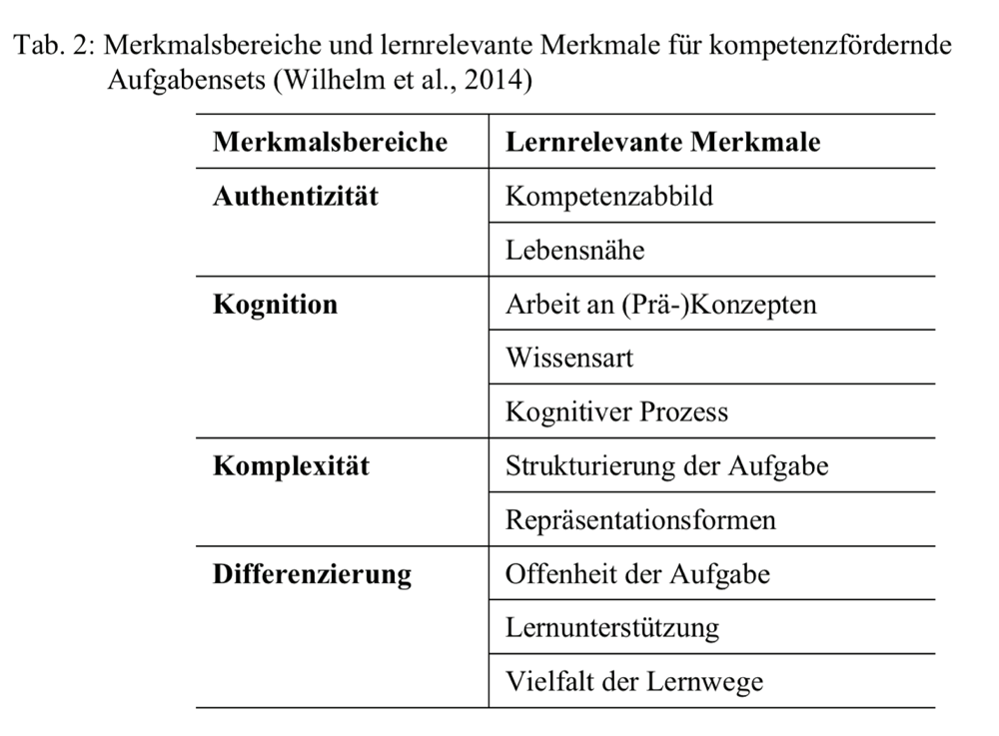

Das Prozessmodell basiert auf dem allgemeindidaktischen KAFKA-Modell von Reusser (2014) und dem naturwissenschaftsdidaktischen Creative Problem Solving Model von de Haan (2009). Im Modell werden lernpsychologische und fachdidaktische Kriterien zur Unterstützung des Kompetenzerwerbs berücksichtigt. Es geht davon aus, dass sich Kompetenz dann effektiv entwickelt, wenn die Schüler:innen zum Lösen einer Ausgangssituation oder eines Problems bereits die zu erlangende Kompetenz anwenden müssen (Luthiger et al., 2014). Kompetenzentwicklung lässt sich folglich im Unterricht über Aufgaben bzw. Spiel-Lernangebote initiieren, die bereits von der Anforderungssituation ausgehen. Neben der chronologischen Einbettung, wie es das Prozessmodell beschreibt, muss eine lernwirksame Aufgabe auch lernrelevante Merkmale enthalten:

Die Minibiber Aufgabensets orientieren sich an diesem Rahmen und sind folgend aufgebaut:

- Mögliche Einordnung im Spielkontinuum nach Kübler et al. (2020)

- Ziele / Kompetenzen (Lehrplan 21 MI / fachverbindende, entwicklungsorientierte Zugänge)

- Informationen zur Aufgabe (Zeitbedarf, Arbeitsform, Vorbereitung, Voraussetzungen, Materialbedarf)

- Inhalt / Ergebnis (Kurzbeschreibung mit Foto)

- Was hat das mit Informatik zu tun?

- Wo ist dies im Bereich CT angesiedelt?

- Durchführung (kompetenzfördernde Teilaufgaben)

- Differenzierung

- Varianten der Durchführung

- Reflexion & Dokumentation

- Weiterführende Links

Vorgehen für die Umsetzungsplanung: Die Lehrperson entscheidet selbst aufgrund der Kinder in ihrer Klasse und deren Vorkenntnissen sowie Entwicklungsständen, welche Aufgaben sie im Prozess als Spiel-Lernangebot nutzt. Als minimaler Weg wird die Exploration (optional mit Materialimpuls), eine Erarbeitungsaufgabe, wenn möglich mindestens eine Übungs-/Vertiefungsaufgabe und die Anwendung empfohlen. Die Lehrperson kann den Prozess individualisieren für die Klasse oder/und einzelne Kinder und z. B. zwischen den unterschiedlichen Erarbeitungsaufgaben sowie Übungs- und Vertiefungsaufgaben die Passenden auswählen und adaptieren. Und die Aufgaben zum Übertragen einsetzen oder bei der Anwendung einen Abschluss finden.

Spiel- und Lernumgebungen & Spiel- und Lern-Angebote

Im Unterricht des Zyklus 1 (Kindergarten, 1./2. Klasse) stellt das Spiel die zentrale Lernform und den didaktischen Schwerpunkt dar (Zaugg et al., 2021). Diese Lernform kann als verbindendes Element zwischen dem Zyklus 1 und dem Lehrplan 21 betrachtet werden: Anregende Spiel- und Lernumgebungen ermöglichen Kindern im Alter zwischen 4 bis 8 Jahren kompetenzorientiert zu lernen (Lieger & Huber, 2021). An der Pädagogischen Hochschule Luzern z.B. setzt dies den Grundstein für die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen für diese Zielstufe dar und verbindet darin Kindergartenstufe, 1. und 2. Klasse sowie insbesondere das Konzept der Basisstufe (Amberg & Bürgi, 2021). Das 8-Schritt-Modell zur Kompetenzorientierung nach Lieger und Bühlmann stellt eine mögliche Anleitung für Lehrpersonen zum entsprechenden Unterrichtsentwicklungsprozess dar (Lieger & Huber, 2021, S. 109f.). Die Gestaltung, Durchführung und Reflexion gelingt optimal, wenn die Vernetzung von entwicklungsorientierten Zugängen und fachlicher Orientierung gemäss Lehrplan 21 berücksichtigt und explizit ausgewiesen werden (D-EDK, 2014). Um das oben erwähnte 8-Schritt-Modell in den Bereichen der Spiel- und Lernbegleitung (5), Reflexion (7) und der Lernfortschrittdokumentation (8) umsetzen zu können, benötigt es nebst der Spiel- und Lernumgebung auch entsprechende Indikatoren geleitete Fremdbeurteilungsinstrumente (Lötscher, Naas & Roos, 2021). Diese Instrumente sollen optimalerweise einen Fokus darauflegen, an welchen Kompetenzen (entwicklungsorientierte Zugänge und fachliche Orientierung) innerhalb einer Spiel- und Lernumgebung explizit gearbeitet wird.

Die Minibiber Spiel- und Lernangebote sollen den Schwerpunkt darauflegen, indem einzelne Spiel- und Lernangebote in Form von kompetenzfördernden Aufgabensets zu jeweils einem bestimmten Lernfokus konzipiert und dazu passend ein Fremdbeurteilungsinstrument entwickelt werden.

Quellen

D-EDK. (2014). Lehrplan 21. Online verfügbar unter: www.lehrplan.ch (14.08.2025)

Luthiger, H., Wilhelm, M. & Wespi, C. (2014). Entwicklung von kompetenzorientierten Aufgabensets. Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 14(3), 56–66.

Román-González, M., Pérez-González, J.-C., & Jiménez-Fernández, C. (2017). Which cognitive abilities underlie computational thinking? Criterion validity of the Computational Thinking Test. Computers in Human Behavior, 72, 678–691. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.047

Saxena, A., Lo, C. K., Hew, K. F., & Wong, G. K. W. (2020). Designing Unplugged and Plugged Activities to Cultivate Computational Thinking: An Exploratory Study in Early Childhood Education. The Asia-Pacific Education Researcher, 29(1), 55–66. https://doi.org/10.1007/s40299-019-00478-w

Schubert, S. & Schwill, A. (2004). Didaktik der Informatik. Spektrum.